こんにちは、とまとです。

不登校になってしまったら、その後の進路はどうなのかしら?

勉強も全然やってないけど、進学することなんてできるか不安。

このまま引きこもったままなのかな…?。

子育てには進路の問題はつきものです。

進路を決める時期は、不登校ではないお子さんもナーバスになる時期です。

ましてや、お子さんが不登校になってしまうと、その後の進路についても心配になってしまいますよね。

母親

母親このまま進学もしないで家に引きこもってしまうのかしら。

不登校であることのデメリットばかりが浮かんでしまっているのではないでしょうか?

この記事では、文部科学省が実施した追跡調査を元に不登校の子がどのような進路を辿っているのかを参考にして

- 不登校から進学する際の高校について

- 不登校になってから勉強していなくても進学できるのか

- 進路を決めていくときに親がすべきこと

について解説していきます。

不登校からでも進学する可能性は十分にあることが理解できますので、この記事をぜひ参考にしてください。

データから見る不登校からのその後の進路について

今現在、お子さんも親御さんも不登校と戦っており、非常に苦しい時期ですよね。

将来不登校の子が直面するであろうリスクとして、

- 進学や就職は難しいのではないか

- 新しい環境で人間関係を築けない

- 将来の夢や希望を持てないのではないか

といった不安を抱えていらっしゃる親御さんも多いのではないでしょうか。

『そのままで大丈夫』といわれても、渦中の人にとってみては『ほんとに大丈夫なのかしら?』と思ってしまいますよね。

少し前のデータになるのですが、文部科学省が平成18年度に不登校だった児童生徒に対して行った追跡調査があります。

このデータを参考に、不登校の生徒がその後どうやって過ごしているのかを確認していきます。

調査期間は平成23年10月~平成24年12月にかけて行われており、

平成18年度時点で不登校だった中学3年生約4万1,000人を対象とした調査の結果になります。

中学3年生時点で不登校だった子が、20歳になった段階でどのように過ごしていたのかの調査です。

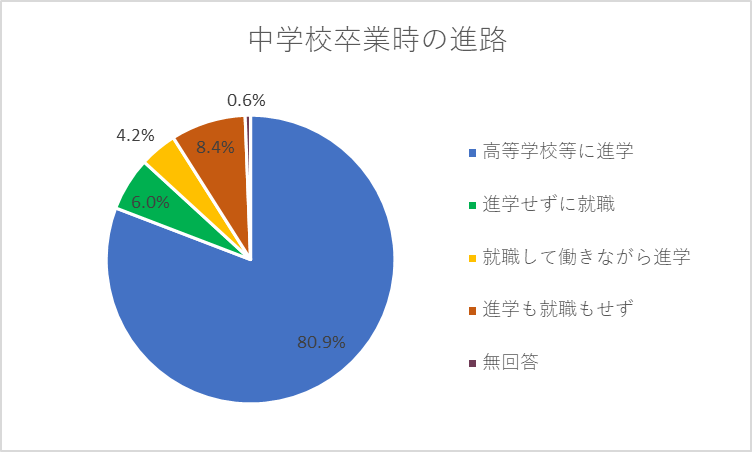

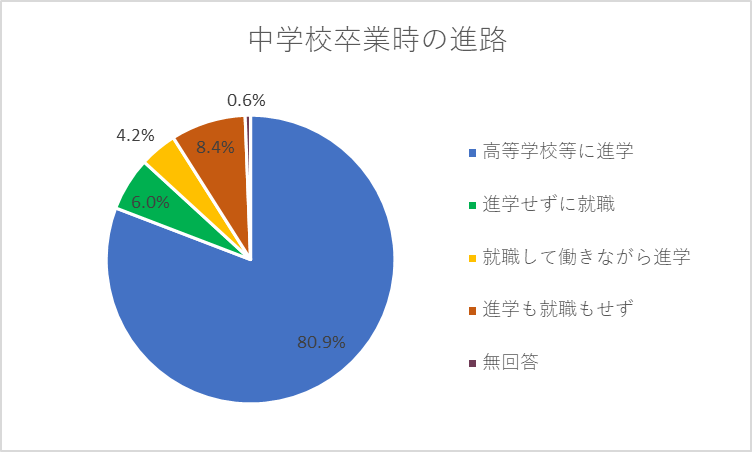

中学校卒業時の進路

以下のグラフは、調査結果を参考にして作成したものです。

中学卒業時の進路としては、

- 「進学」「就職して働きながら進学」を合わせ何らかの形で「進学」した回答者は85.1%

- 「就職」「就職して働きながら進学」を合わせ何らかの形で「就職」した回答者は10.2%

となっています。

その一方、平成19年度の学校基本調査によると、中学校卒業者全体の進学率は

- 高等学校等への進学 97.7%

- 専修学校(高等課程)への進学 0.3%

と合計98%となっているため、不登校であった生徒の高校等進学率は低いということも考えられます。

不登校による苦労や不安

不登校であったことが原因で、調査対象者がこれまでの生活の中で苦労や不安はどの程度あったのかについての調査です。

すべての項目で、不安が「まったくなかった」と回答したのは50%未満となっているため、

何らかの形で不安に思ったり苦労をした経験を持っているようです。

特に他人とのかかわりに不安を持っている人は「大いにあった」「少しあった」を合計すると73.5%にもなり、

人間関係の構築については不安に思っている状況が見られます。

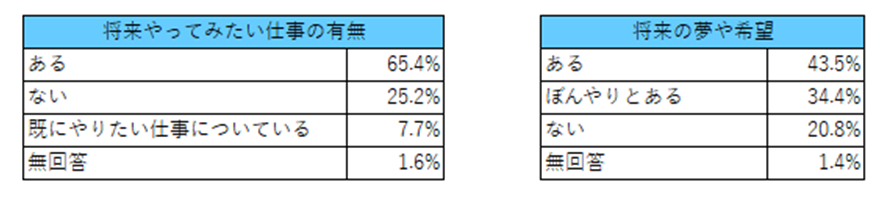

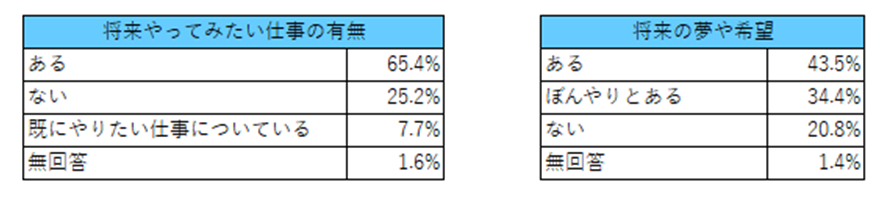

将来やってみたい仕事や希望の有無

- 将来やってみたい仕事が「ある」「既についている」と回答した人は73.1%

- 将来の夢や希望が「ある」「ぼんやりとある」と回答した人は77.9%

70%以上の人が将来に対する希望を持っている反面、20%以上の人がやりたいことをまだ見つけられていない状況でもあります。

20%以上の子はまだ将来の希望を見つけられていないのね。

不登校でなかったとしても将来の夢ってなかなか簡単には見つけられないですよね。

あくまでもデータの話ではありますが、不安に思いながらも、進学や就職を果たしていたり、

将来の希望を持っている状況は見えてくるのではないでしょうか。

不登校から進学する場合の高校の種類はどのようなものがある?

中学校までは義務教育ですが、留年制度があることはご存じですか?

不登校だと卒業できないなんてこともあるのかしら。

私立の場合は独自の判断基準があるのでそれぞれの学校での判断になりますが、

公立の学校については、不登校であっても中学校までは卒業することは可能です。

留年という制度はあるものの、留年することはほぼなく、不登校であっても中学校までは卒業しているのが現状です。

日本の義務教育期間は6歳から15歳までなので、留年してしまうと中学3年で16歳を迎えることとなり、

義務教育を受けられる年齢ではなくなってしまうことも背景にあるようです。

卒業できたとしても高校に進学することなんてできるのかしら?

ひと口に高校といっても色々種類があるんですよ。

そもそも、高校の種類はどんなものがあるのか知っていますか?

公立や私立という区分とは別に教育課程上区分されています。

それぞれの高校教育課程のメリットやデメリットを十分に考慮して進学先を選んでいく必要があります。

高等学校の教育課程の種類とメリット・デメリット

高等学校には教育課程による分類をすると

- 全日制課程

- 通信制課程

- 定時制課程

の3つに分けられます。

全日制課程のメリット・デメリット

最も一般的な高校で一番イメージしやすいのが全日制課程ではないでしょうか。

学校の数自体は豊富ですが、校風があっていても学力が不足していれば入学はできませんし、

出席日数が足りない場合には留年する可能性もあります。

定時制課程のメリット・デメリット

定時制というと夜間学校のイメージがありますが、昼間帯にも授業時間が設定されている場合があります。

定時制の高校自体が少ないため、通える範囲に学校がないこともデメリットのひとつです。

通信制課程

通信課程は単位制を採用しているため、カリキュラムを自分で自由に組むことができます。

自由になる時間も多いためアルバイトや仕事との両立も比較的しやすいです。

ただし、学校がカリキュラムを組むのではなく、自分で自由にカリキュラムを組むことができるため

高度な自主管理が必要になってきます。

公立の通信制高校の卒業率は40%程度とも言われているほどしっかりと自分をコントロールする力が必要になってきます。

勉強してないけど進学はできるの?

不登校になってからはゲームやYouTubeばかりで勉強している気配がない

机に向かっている姿が見られない

そもそも勉強が好きではないから勉強しない

不登校になってしまった原因のひとつに、『勉強についていけなくなった』という理由もかなりの高順位で入ってきます。

一番やってはいけないのは親が勉強を急かすことです。

勉強しなさいと言われて素直に勉強することってありますか?

誰かに言われてやろうとしても、やる気なんて出ないですよね。

『馬を水辺に連れていけても水を飲ませることはできない』

周囲の人間がどれだけ気をもんで強制しても本人にその気がなければ無駄であるという言葉がよく表しているとおりです。

言わなければ勉強もしないでしょうし、どうしたらいいの?

親が進学を意識していても、お子さんのエネルギーがしっかり溜まっていない状態で勉強を親から促すようなことは

決してやってはいけません。

お子さん自身が学校に行けない不安や進学への焦りを一番感じているんです。

勉強するかどうかを意識して動く必要があるのはお子さんです。

進学を意識した時にお子さんがやるべきこと

進学を意識し始めると、子供は自ら勉強に取り掛かろうとします。

勉強へ意識が向いたときにやらなければならないのは、環境を整えることです。

具体的には、

- 生活リズムを整える

- 勉強する体力をつける

- 短時間から始める

ことです。

まずは何よりも、生活リズムを整え、勉強する体力をつけていくことが大事です。

進学を意識したからといって、いきなり長時間勉強をしてしまうと疲れてしまいますよね。

短時間から始めることを意識しましょう。

動き出すにはたくさんのエネルギーが必要になりますので少しずつ慣れていくことが必要ですよ。

勉強方法

勉強を効率よく進めるポイントとしては、

学習内容を絞ってから始める

ことが大事です。

わかるところから少しずつエンジンをかけていくことで、段階を踏んでステップアップしていくことができます。

例えば、不登校になった時期から勉強が止まっているのであれば、その学年の最初からやり直したり、

場合によっては前の学年からやり直すことで少しずつ勉強する感覚を取り戻していくことができます。

また、YouTubeやオンライン学習教材を使うことも視野に入れておくとよいでしょう。

独学ではなかなか勉強の方針を立てることも難しいこともあるので、無理のない範囲で家庭教師や塾に頼ることも必要です。

具体的な勉強の進め方については、こちらの記事に詳しく書いていますのでぜひ参考にしてください。

▼ 併せて読みたい ▼

不登校の勉強の遅れを取り戻すことはできる?進め方がわからない状態でも追いつく方法!

ー不登校で遅れてしまった勉強を巻き返すために必要な方法を紹介している記事です。

内申点はどうする?

全日制課程の高等学校をお子さんが希望している場合には、内申点も気になるところですよね。

不登校だと内申点はもらえないんでしょ?

確かに、公立の全日制高校については、内申点が影響してしまう可能性が高いことが多いです。

ただ、私立の全日制や通信制高校であれば、内申点を意識しないで受験できる場合もあります。

まずは不登校の生徒を受け入れている高校を調べてみることから始めてもよいですね。

ほとんどの場合、学校のホームページがあるはずですので、

情報収集は学校の先生は頼らずに積極的に行いましょう。

それぞれの高校によって特徴が異なりますので、

- 校風はあっているのか

- 自宅から通学は可能なのか

- 学費

等についてよく吟味して高校選びを進めていきましょう。

内申点がどのように影響してくるのか詳しく書いている記事がありますので、こちらも参考にしてください。

▼ 併せて読みたい ▼

不登校だと高校受験の内申はどうなる?不登校でも行ける高校や内申点を上げる方法を解説

ー中学校の段階で進めておくべきことや高校の選び方のポイントなどについて解説している記事です。

進路選びのために親ができること

何らかの形で進学や就職をしている子が多いからと言って、必ずしも進路について行動を起こすとは限りません。

もうずっと見守ってきているけど、エンジンがかからない場合はどうしたらいいの?

見守ることはとても大事ですが、自分の進路についてどう考えているのかについてはきちんと向き合う必要はあります。

その場合に、声のかけ方については充分に注意しなければなりません。

固定観念を捨てる

親の立場からすると、

「学校へ行かせなきゃ」

「進路について考えなきゃ」

という思いを持ってしまいがちです。

でも、「学校に行かせなきゃ」という思いはなぜ持ってしまうのでしょうか?

それは、『高校に行くのが当たり前』『学校に行かないのはおかしい』という考えが根底にあるからではないでしょうか。

必ずしも学校に行くことだけが不登校からの回復ではありません。

「こうしなければならない」という無意識の刷り込みを取ることで子供も親も楽になります。

学校に行ってほしい!という気持ちを強く持っているとどうしても子供は察知してしまいます。

親の焦りは必ず子供に伝わります。

親に焦らされると、せっかく溜めてきたエネルギーがまた消耗して振り出しに戻ってしまう可能性も出てきます。

まずは、『学校に戻ってほしい』『高校まで進学してほしい』という意識を捨てましょう。

会話する機会を増やしていく

会話をしていかないと子供が将来どうしていきたいのかを知ることができませんよね。

進路は大事な問題ですから、本音で話していくことが必要です。

会話をする段階で大事にしたいのは、子供の意思を尊重すること。

話したくないな、と思っているような場合は無理に進路の話を進める必要はありません。

まずは、安心して話ができるような環境を整えていきましょう。

会話はできるけど進路の話になるとだまってしまうような場合

普通の会話はできても、進路の話になるとだまってしまいます。

なんでなの?

子供の立場からすると、

進路を決める=学校に行かなければならない

学校に行かなければならないけど学校に行けない

と考えてしまい、混乱している場合があります。

『なんで進路の話になると話せなくなるのか?』ということは深く掘り下げていく必要があります。

詳しく聞いていくことで子供がどう考えているのかわかるきっかけにもなります。

また、学校の調べ方がわからないことも考えられますので、一緒に学校を探していくことが大切です。

親が勝手に調べてしまうと、決めつけられたと感じ、親への信頼をなくしてしまう可能性がありますので、

今後どうしていきたいのか、どういう高校生活を過ごしていきたいのかを一緒に考える

というスタンスを取る必要があるでしょう。

子供が不登校になったら進路はどうする?このまま引きこもってしまうの? まとめ

進路の問題は不登校のお子さんに限らず、とても悩むことでもあります。

この記事では、追跡調査結果を参考にしながら、

不登校のお子さんが進路を決めるときにどのように動いていったらいいのかについて触れてきました。

不登校から進学する際の高校の種類、勉強してないけど高校に進学できるのか、進路選びで親ができることについて紹介してきました。

この記事のまとめ

- 人間関係に不安を抱えながらも進学や就職をしている子はたくさんいる

- 高校の教養課程のメリット・デメリットを考慮して高校を選択していく

- 進学を意識したときに最初から無理に勉強を進めようとしない

- 親は進路の選択する際には子供の意思を尊重して勝手に進めたりしない

進路の問題に直面した時は不登校から少しずつ動き出すきっかけにもなりやすい時期でもあります。

子供は子供なりに自分の進路を考えているものです。

親の立場からすると色々口をはさみたくなるものですが、そこはぐっと我慢して見守ることが大切です。

ご覧いただき、ありがとうございました。